現在歐洲足球戰術風格與戰術理念的更新淘汰速度飛快,教練員之間見招拆招的能力越來越強,一個成體系的戰術打法最多只能擁有1-2個賽季的輝煌期,隨后便會被迅速戰術破解并走下神壇。

這就迫使教練在有限的陣型選擇之中融合并開發不同的戰術理念與思維,對既有戰術進行不斷升級與調整。

若澤·馬里奧·多斯桑托斯·穆里尼奧·費利克斯,作為二十一世紀最成功的教練員之一,在帶領托特納姆熱刺俱樂部的第二個賽季,將他最摯愛但已經略顯老舊的1-4-2-3-1戰術體系進行了可能是最偉大的一次進化,完成了自己與球隊的完美蛻變。

接下來,我們就通過簡單的場上位置圖,試著解析一下穆里尼奧新的足球哲學。

球隊初始陣型站位

球隊初始陣型站位

一個好的教練員會根據球隊的球員人數,個人能力,以及評估可開發位置與能力等多方面選擇陣型框架。上圖可以看出托特納姆熱刺的基礎陣型為二十一世紀前十五年頗為成功的1-4-2-3-1陣型,后防線依次為右邊后衛(LAT D),中后衛(CT),中后衛(CT),左邊后衛(LAT I)組成,中場兩名后腰(MC D, MC I),右邊前衛(INT D),前腰(MP),左邊前衛(INT I)5人成倒梯形結構站位,中鋒(DC)頂在陣型的最前端。

作為足球歷史上創造性五條陣線的陣型,前腰的使用是1-4-2-3-1陣型的閃光點與關鍵點,它創造性地將中場球員與鋒線球員進行了支撐性銜接,位置上的靈活性使得前腰對于組織與進攻可以做到二者兼顧,對于前腰的完美使用使得穆里尼奧在上一個十年達到了執教的頂峰,而此次他對于這一陣型新的改造,我們會逐一進行分析。

傳統的1-4-2-3-1陣型變化為兩側邊后衛套邊后插上參與進攻,并與同樣拉邊的順足屬性的左右邊前衛和前腰在邊路區域形成“2x1,3x2”的局部人數優勢,同時中路的中鋒與弱側的邊前衛前插至對方中路形成搶點,中場的雙后腰推進至中前場大禁區弧頂一帶控制二點球并完成后插上進攻。

防守時后腰在中前場可以保持“2-3-1”共6人的防守人數,或者整體回收中后場形成“1-4-2”的7人的防守人數優勢,而中前場的3-1結構保證了恢復球權后有足夠的反擊展開點。可以說,1-4-2-3-1陣型在當時對于足球技戰術結構與打法的沖擊和顛覆是革命性的。

而就像上一期我們對于克洛普的利物浦分析時所說,當今足球有著向更加激進的三后衛陣型傾斜的趨勢,球隊更多的進攻屬性被開發,而另一方面隨著例如馬德里競技一類的高強度高體系化防守能力突出的球隊的出現,像1-4-2-3-1這種傳統的位置相對于明確和固定的陣型由于陣型的可變化程度低,可調整程度差的先天劣勢,在對抗具有完整防守體系和擁有突出防守能力的球員的球隊時就顯得辦法不多。

但是穆里尼奧治下的托特納姆熱刺給出了一種符合當今歐洲足球趨勢的合理的答案。

從四后衛到三后衛的進化

從四后衛到三后衛的進化

穆里尼奧對于雙后腰的執念貫穿于整個執教生涯,甚至一度尋找到了可以限制巴塞羅那傳控足球的“三后腰”戰術。“穆時期”的球隊都有濃厚的防守反擊的烙印。但是在接手托特納姆熱刺的第二個賽季,我們可以看出穆里尼奧也順應潮流打起了“三后衛”。

有球階段右邊后衛的位置前提至中線位置變為邊翼衛,限制左邊后衛的進攻屬性使其留在本方半場同時向中路區域內收,與中路的兩名中后衛形成三后衛防線,同時與身前的雙后腰形成若干個三角站位。中前場由于邊翼衛占據右側邊路,順足屬性的右邊前衛內收至中路與前腰形成“雙核”,而逆足屬性的左邊前衛內切后留下的邊路位置也為前腰的拉邊創造了空間。

由此可看出,穆里尼奧對于熱刺的有球階段的陣型改造,通過右邊后衛的位置角色改變,將傳統1-4-2-3-1轉換為1-3-2-5或1-3-2-4-1,對于中前場進攻場地寬度與縱深的利用率較傳統陣型有了大幅提高,另一層面也大大增加了中前場戰術的多變性與可選擇性。

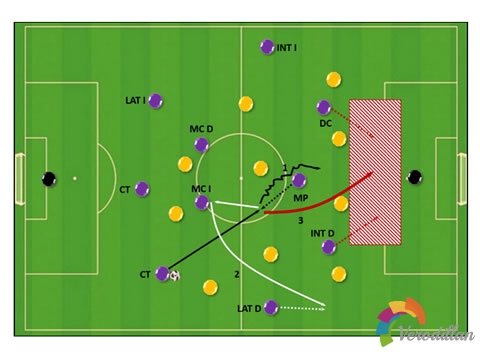

基礎進攻戰術1

基礎進攻戰術1

后場出球階段,穆里尼奧刻意要求雙后腰回撤靠近三后衛防線高度,形成若干三角傳球線路,同時雙后腰位置的回撤可以一定程度帶離身后盯防的對方中場球員,對方中場中路球員為保持和本方前鋒的位置關系以及避免后腰成為出球點,而不得不將位置前提。

此時,由于中場中路防線與后防線的距離拉開,以及穆里尼奧對于左邊前衛與右邊翼衛的拉邊要求限制了對方邊后衛內收保護中路的能力,同時具備突出反越位能力的“前鋒-右邊前衛-前腰”的三角站位也使得對方后防線不能前壓保持與中場球員的相對位置距離關系,這樣中場中路廣闊的空當區域被制造出來,“中后衛-前腰”直接連線快速通過中場模式越來越多的出現在本賽季熱刺的比賽之中,簡化的進攻中后場推進最大程度的開發出進攻球員的潛力,并且在短時間內就可形成5人的進攻小組對對方進行壓制。

基礎進攻戰術2

基礎進攻戰術2

作為當今足壇對于前腰這一位置認知最為清晰,使用最為成熟的教練(沒有之一),穆里尼奧在進行戰術的自我突破的同時也完成了前腰的價值保留與進一步開發。在有球階段,前腰既可以適當回撤中場與雙后腰形成正三角形的中場站位完成陣地進攻推進,也可以通過橫向跑動尋找對方中路球員間空當形成的可能接球線路完成“中后衛-前腰連線”,前腰在中前場區域接球后大致形成三種合理處理球選項:

周圍無盯防球員或通過自身能力持球擺脫轉身帶球進行中路推進。

身后高強度貼身盯防無法擺脫轉身,將球回敲至后腰球員完成向兩側邊路的大范圍轉移。此時前插的右邊翼衛與拉邊的左邊前衛可以充分利用場地寬度完成邊路1x1突破下底,或者中鋒向左側邊路移動完成小范圍的交叉換位協助左邊前衛完成內切突破。

接球擺脫防守后尋找后防線球員間的傳球線路和身后空當為向弱側拉邊的前鋒與內切的右邊前衛創造反越位機會,配合隊友的無球跑動完成直傳。

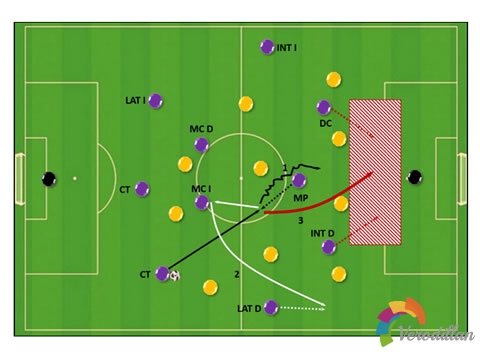

基礎進攻戰術3

基礎進攻戰術3

通過根據球員屬性和技戰術特點的分析,穆里尼奧確定了左邊路采用逆足的右腳球員,并圍繞這一位置的特定球員制定了配套戰術:

當左邊前衛邊路持球時,前腰前插至中鋒平行高度形成雙前鋒支點,同時向有球一側完成傾斜,破壞對方后防線的橫向平衡性。中鋒回撤至中場邊路位置接應,將身后盯防的弱側中后衛帶離位置,同時拉開其與弱側邊后衛的空當;前腰的邊路前插將有球一側中后衛進一步向邊路帶離,造成有球一側中后衛與邊后衛一定程度的位置橫向壓縮重疊,左邊前衛與接應的中鋒和中場后腰球員完成三角傳遞后快速內切前插至兩名中后衛之間空當區域或弱側中后衛身后空當區域,接后腰的直塞或過頂球完成進攻。

同時,右邊翼衛的存在可以利用弱側場地寬度,使得對方弱側邊后衛無法正常完成后防線的整體橫向移動,同時內收的右邊前衛在弱側形成中路特定區域的人數優勢,后腰接球后完成斜向直塞以配合右邊前衛的前插,瞬間形成“左邊前衛-右邊前衛”的大禁區內2x1人數優勢。”

基礎防守戰術

當傳統意義上的中后場陣地防守遇到如今以成主流的中前場高位逼搶,“低位”和“高位”之間選擇的迷茫使得穆里尼奧迷失在了曼徹斯特,如今在北倫敦,沉淀過后的穆里尼奧終于想通:“小孩子才做選擇,我全都要”。

如今穆里尼奧給球隊搭建的防守體系可選擇性更強,容錯率也更高,球隊可以根據對手實力,場上比分,比賽時間段,體能和比賽狀態的不同選擇性阻止并發起“前場”,“中前場”,“中后場”防守體系。

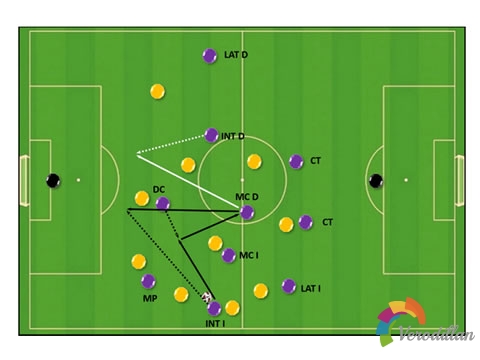

中場陣地防守戰術站位1-4-2-3-1轉1-4-4-2

中場陣地防守戰術站位1-4-2-3-1轉1-4-4-2

在有針對性“克隆”了馬德里競技的中后場高強度高體系化防守的理念之后,穆里尼奧制定出針對性放棄對于對方后防線球員持球的逼搶,中鋒回撤與前腰處于相同高度完成對于對方后腰的“絞殺”,從而破壞對方后防線球員向中路的推進選項,同時左右兩個邊前衛回收中場與雙后腰形成平行四人站位。

雙后腰與身前的中鋒和前腰完成對于中場區域的壓縮切割,左右邊前衛與身后的左右邊后為形成邊路的防守,前場中場后場三條防線整體回收完成中后場防守體系的快速搭建。無球階段陣型完成向標準1-4-4-2陣型(白色標識為移動跑位后陣型)的轉化,這是穆里尼奧的自我堅持。

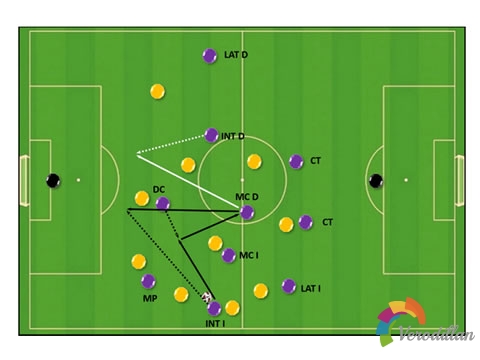

中前場壓迫防守戰術站位1-4-2-3-1轉1-4-3-3

中前場壓迫防守戰術站位1-4-2-3-1轉1-4-3-3

同時,作為“我都要”理念的執行者,穆里尼奧當然不會放棄對于中前場逼搶的探索。當對方一側邊后衛持球時,對應盯防的邊前衛上前逼搶,同時前腰壓迫同側中后衛切斷回傳線路,中鋒放棄了傳統意義上盯防守門員的選項而是回撤中路切斷對方后腰的接球線路,留下對方弱側的中后衛和邊后衛兩個出球點,用意是通過對于有球一側的高強度壓縮逼迫使對方陣型的整體后撤,對方過多的回傳守門員和橫向平行轉移球會造成整體陣型對于場地縱向利用的嚴重不足,對方陣型的“扁平化”會進一步壓縮出球線路數量和推進空間,以及喪失在中后場丟球后的縱深保護能力。

另一方面,穆里尼奧將弱側邊前衛回撤與后腰形成三中場屏障,有球一側邊后衛更加激進的前壓將中場防線與后防線相連接。無球階段陣型完成向標準1-4-3-3陣型(白色標識為移動跑位后陣型)的轉化,這是穆里尼奧的自我突破。

李寧AWLM071足球襪

¥ 59

李寧AWLM071足球襪

¥ 59

李寧AWLL099足球襪

¥ 39

李寧AWLL099足球襪

¥ 39

李寧ASGM054守門員手套

¥ 159

李寧ASGM054守門員手套

¥ 159

李寧AXWK004守門員手套

¥ 159

李寧AXWK004守門員手套

¥ 159

李寧AXWK002守門員手套

¥ 249

李寧AXWK002守門員手套

¥ 249